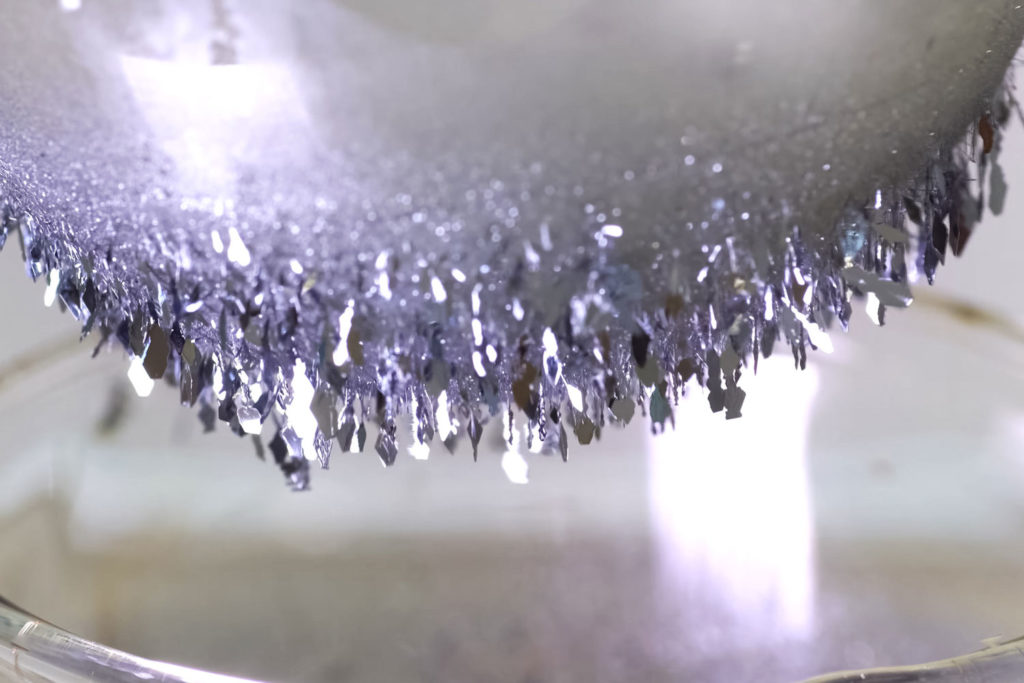

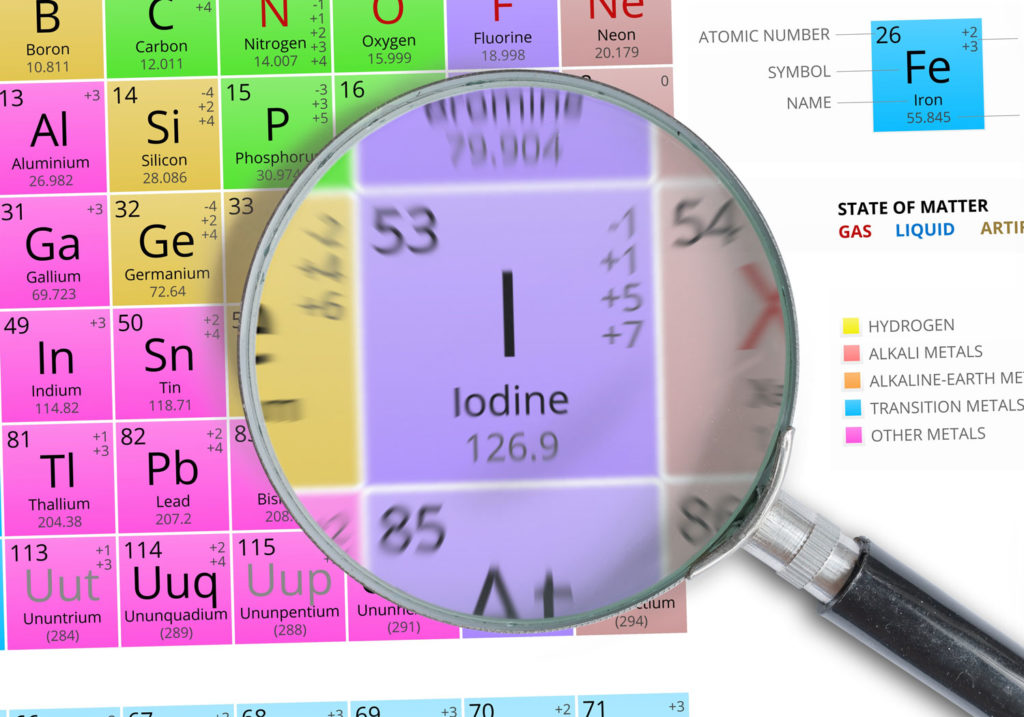

Caractéristiques du iode

- Symbole : I

- Masse atomique : 126,904 47 ± 0,000 03 u

- Numéro CAS : 14362-44-8(élément) 7553-56-2 (diiode)

- Configuration électronique : [Kr] 4d10 5s2 5p5

- Numéro atomique : 53

- Groupe : 17

- Bloc : Bloc p

- Famille d’éléments : Halogène

- Électronégativité : 2,66

- Point de fusion : 113,7 °C