Caractéristiques du béryllium

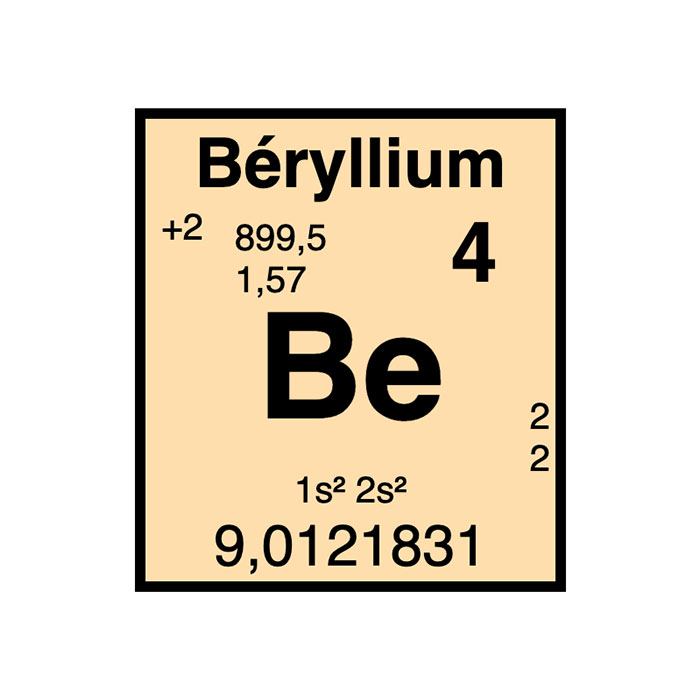

- Symbole : Be

- Masse atomique : 9,012 u

- Numéro CAS : 7440-41-76

- Configuration électronique : [He]2s2

- Numéro atomique : 4

- Groupe : 2

- Bloc : Bloc S

- Famille d’éléments : Métal alcalino-terreux

- Électronégativité : 2,2

- Point de fusion : 1 287 °C3