La croissance rampante du raisin de mer lui permet de propulser ses tiges le long du sol, recouvrant souvent la terre pour former des tapis doux. Ce phénomène se déploie sur les dunes balayées par le vent, ajoutant une dimension pittoresque à ces espaces.

La plante présente une caractéristique unique : elle est dioïque, ce qui signifie que des pieds femelles et mâles coexistent. Les organes reproducteurs prennent la forme de cônes jaunes. Les cônes mâles comprennent des bractées stériles et fertiles ainsi qu’une colonne staminale ornée de huit anthères. Les cônes femelles, protégés par des écailles, contiennent une paire d’ovules. La fleur est fécondée par un processus anémophile. À cet effet, des gouttelettes de pollinisation se répandent à l’intérieur de l’ovule afin de capturer le pollen transporté par le vent.

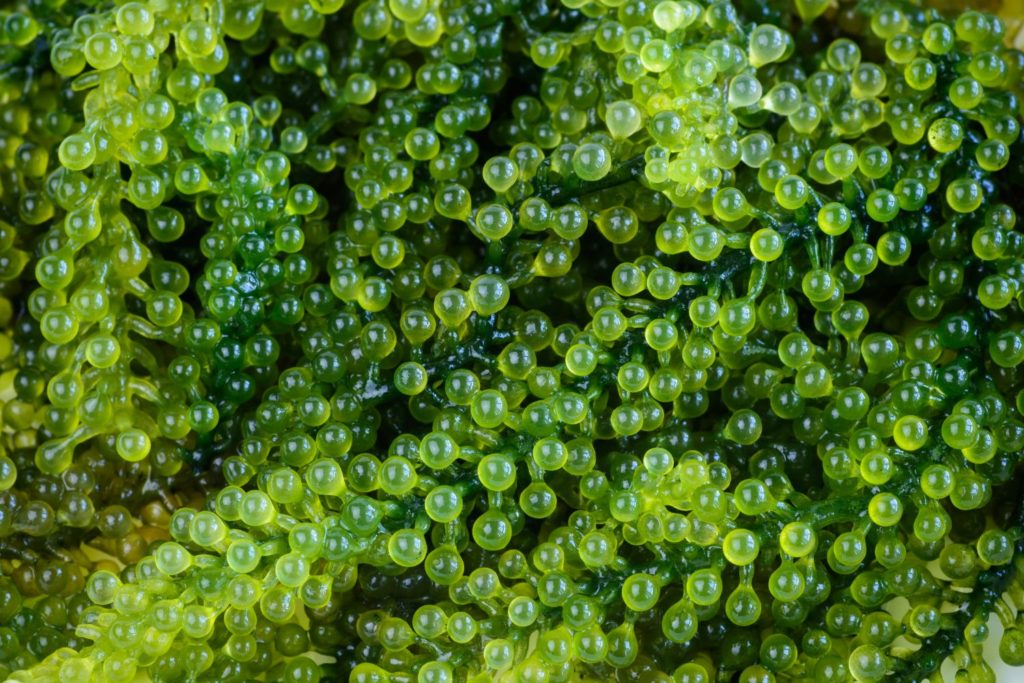

Les graines, recouvertes d’écailles charnues d’un rouge vif, confèrent à la plante son surnom évocateur de raisin de mer. Elles sont comestibles, apportant ainsi une dimension culinaire à la plante.

Histoire et étymologie du raisin de mer

Le naturaliste Pline a initialement utilisé les termes latins ephedra et ephedron pour désigner les plantes qui poussent près de troncs dans son ouvrage « Histoire naturelle ». Ces termes, dérivés du grec εφεδρα, signifient littéralement « situé près de ». Étonnamment, ils étaient autrefois employés pour décrire une espèce de prêle, l’Equisetum sylvaticum.

L’Ephedra distachya, le raisin de mer d’aujourd’hui, n’était pas un mystère pour les maîtres de la botanique antique. Ces anciens le connaissaient sous un nom différent, tragos. Pline l’Ancien, naturaliste romain, et Pedanius Dioscoride, médecin et botaniste grec, l’ont identifié comme une plante à croissance basse, parsemée de petites graines rouges. Ils ont décrit ces dernières comme ayant l’allure de grains de froment. Celles-ci, associées au vin, étaient consommées afin de réguler le cycle menstruel et d’assurer une bonne santé digestive.

Au XVIIIe siècle, le naturaliste suédois Carl von Linné a pris l’initiative de baptiser un genre de plantes d’après le terme Ephedra. Ce dernier rassemble ainsi des plantes avec des tiges segmentées et dépourvues de feuilles développées, tout comme les prêles. Le terme tragum, employé autrefois pour désigner le raisin de mer, a été désigné comme synonyme.

L’épithète spécifique distachya, d’origine latine, se décompose en deux parties. D’une part, di signifie « deux » ou « double ». D’autre part, stachys, issu du latin, ou stakus, issu du grec, est traduit en « épiaire » ou « épi ». Ces termes font référence aux cônes mâles disposés par paires de la plante.