Description du galéga

Galega officinalis est une plante herbacée qui pousse droit et forme un buisson dense. Il s’agit d’une plante vivace avec des rhizomes et un système racinaire pivotant. Les tiges, qui sont lisses, rigides et creuses, sont souvent très ramifiées et peuvent atteindre une hauteur de 85 cm à 1,2 m. Elles peuvent parfois devenir glabrescentes, avec quelques poils courts et mesurant de 0,1 à 0,4 mm chez les jeunes individus. Les feuilles, qui sont alternes, sont lisses sur la face supérieure, et légèrement pubescentes sur la face inférieure. Elles sont composées de plusieurs folioles et mesurent entre 14 et 50 cm de long pour 5 à 17 cm de large.

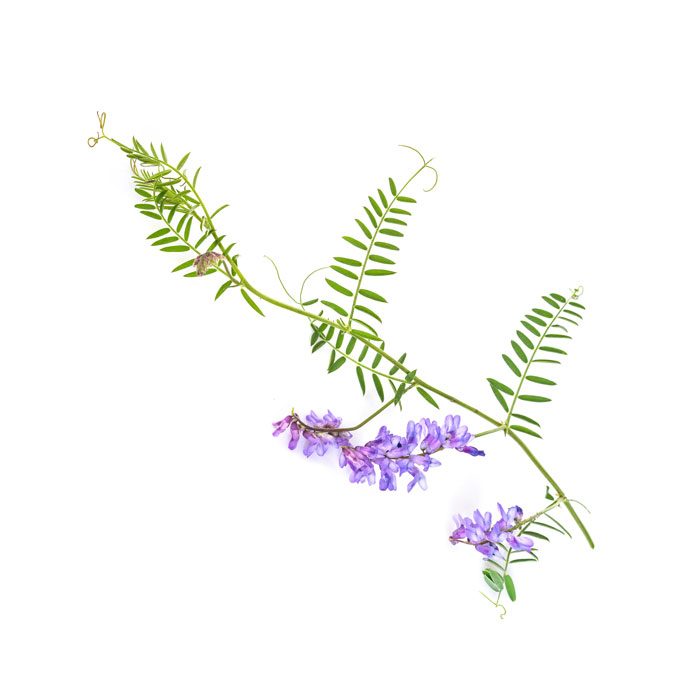

L’inflorescence de la plante est une grappe allongée appelée racème, mesurant de 12 à 20 cm de long. Elle peut être axillaire (se développant dans l’aisselle des feuilles) ou terminale (se trouvant à l’extrémité de la tige). Cette grappe regroupe généralement de 10 à 50 fleurs.

Les fleurs sont de type papilionacé, imitant la forme d’un papillon en vol. Chaque fleur est munie d’un calice mesurant de 4 à 5 mm de long, formant un tube court prolongé par cinq dents égales ou plus longues que le tube. La corolle de la fleur est de couleur lilas ou bleuâtre à pourpre, bien que dans certains cas, elle puisse être blanche. Cette corolle se compose d’un étendard de 8 à 11 mm de long, légèrement plus long que la carène, ainsi que de deux ailes obovales mesurant de 7 à 9,5 mm de long.

L’androcée du galéga, diplostémone et de type subdiadelphe, est composé de 10 étamines. Ces dernières sont soudées entre elles par l’intermédiaire de leurs filets, à l’exception d’une étamine, uniquement fixée sur la moitié de sa longueur.

L’ovaire de la fleur est dit supère, signifiant qu’il est situé au-dessus de la corolle et du calice. Il est également unicarpellé, en référence à son unique carpelle. Sur le dessus de l’ovaire se trouvent le style et le stigmate, qui jouent un rôle majeur dans la pollinisation.