Description de la chlorella

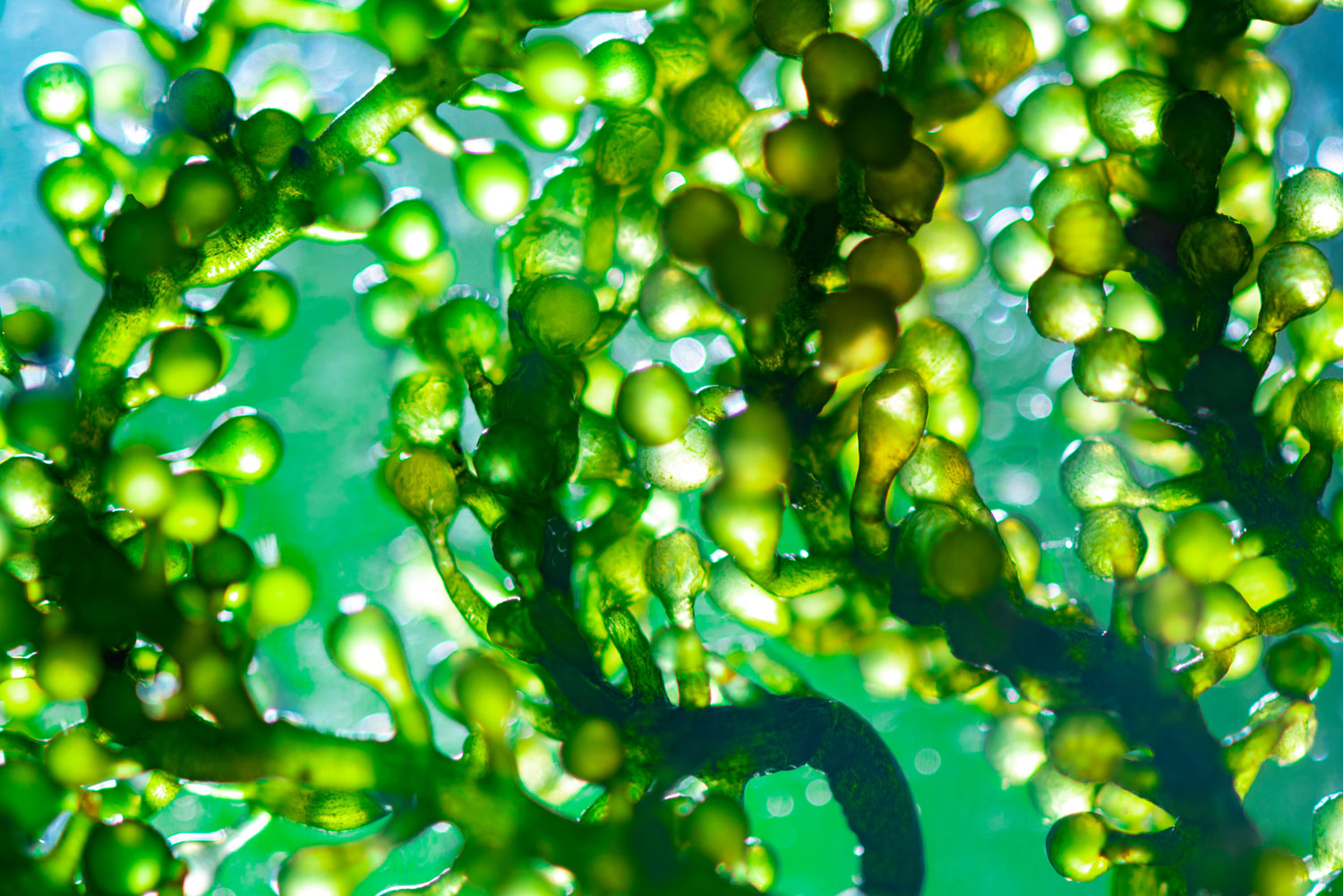

La chlorella possède une forme ellipsoïde ou globuleuse. Elle peut vivre isolée ou en groupe. Elle possède un chloroplaste avec un seul pyrénoïde et un noyau. Sa paroi lisse renferme de la glucosamine. La chlorella se reproduit par multiplication asexuée. Cette dernière s’effectue par rupture de la cellule parentale avec la libération de deux à huit spores dépourvues de flagelles.

Variétés de chlorella

Le genre Chlorella se décline en trois espèces. La chlorella vulgaris constitue l’espèce la plus répandue. Elle s’adapte à la culture de microalgue. Dans des conditions de culture favorables, mixotrophes et phototrophes, elle se multiplie rapidement. Les autres espèces sont la Chlorella sorokiniana et la Chlorella lobophora. Chaque espèce se distingue l’une de l’autre par leur biologie moléculaire, leur biochimie, leur morphologie, les réactions sérologiques croisées, leur structure, leur physiologie ainsi que la composition chimique de la paroi cellulaire.

Habitat et culture de la chlorella

La Chlorella se rencontre aussi bien en eau salée qu’en eau douce. Elle est cultivée en photobioréacteurs (sous tubes de verre), en bassins à ciel ouvert ou en réacteurs clos ou fermenteurs. Elle est produite à grande échelle dans les quatre coins du monde : États-Unis, Nouvelle-Zélande, Malaisie, Taïwan, Corée du Sud et Japon.

Pour que la chlorella se développe, sa culture doit suivre ces conditions : culture à l’air libre et ensoleillement intense. Elle doit avoir lieu dans de bonnes conditions climatiques et dans un environnement peu pollué. Elle nécessite un processus de production rigoureusement contrôlé, débutant dans un laboratoire. La chlorella se divise alors en quatre cellules filles toutes les 20 heures. Au bout de sept jours, elle est transférée dans des bassins de culture remplis d’éléments nutritifs. Après sept à dix jours, la microalgue est placée dans des bassins plus vastes. Cette opération est répétée trois fois. La production est brassée en continu. Des contrôles de culture sont régulièrement réalisés et l’eau des bassins est changée fréquemment.

Au cours de la récolte, les cellules sont placées dans les centrifugeuses dans lesquelles sont triées les meilleures (les plus lourdes). Après leur rinçage, elles sont dirigées vers une machine qui retire le noyau avec de l’eau chaude pour réaliser le concentré CGF. Ce concentré liquide passe ensuite par la technique de pulvérisation. Cette dernière consiste à mettre les noyaux à la technique de séchage sous vide ou spray drying. Le concentré CGF se transforme en poudre. Cette technique de séchage préserve les nutriments tout en éliminant les organismes pathogènes. Pour faire éclater la membrane cellulaire, l’algue est bombardée d’ultrasons.