Dans les coutumes et les festivités

Cette cithare traditionnelle est notamment utilisée dans plusieurs événements festifs. Grâce à sa portée musicale, elle peut s’utiliser dans différents contextes tant culturels que sociaux.

L’instrument est joué lors des célébrations traditionnelles telles que le Nouvel An chinois, les mariages, les festivals de printemps et la Fête de la Lune.

Durant les cérémonies religieuses et spirituelles, il est utilisé pour accompagner les chants et les danses rituelles dans les temples et les sanctuaires, qu’ils soient bouddhistes ou taoïstes.

Pendant les représentations de divertissements culturels, le zheng est joué en solo, en duo ou en groupe, ornant les représentations théâtrales traditionnelles, les spectacles de rue et toutes sortes d’événements communautaires chinois.

Outre ces célébrations, cette cithare chinoise est souvent associée à la poésie, à la calligraphie et à la peinture. Elle accompagne les récits héroïques et épiques, ainsi que les combats martiaux.

Dans les célèbres mélodies chinoises

Il existe plusieurs morceaux célèbres joués au zheng. Ces derniers sont souvent interprétés lors de concerts ou de concours de musique traditionnelle chinoise.

- Lui Yang River, se traduisant librement par « Le fleuve Liu Yang » : il fait partie des morceaux les plus célèbres joués avec l’instrument. Cette œuvre lyrique raconte l’histoire d’une jeune fille attendant son bien-aimé au bord du fleuve Liu Yang.

- Fisherman’s Song at Dusk : il raconte l’histoire d’un pêcheur qui rentre paisiblement chez lui après une journée de travail.

- High Mountain and Flowing Water : il s’agit d’une musique remplie de sons de la nature. Cette pièce évoque généralement une atmosphère sereine où l’on entend le ruissellement de l’eau et le sifflement du vent à travers les arbres.

- Moonlit Night on the Spring River : ce morceau évoque une nuit de printemps calme et sereine.

- The White Snow in Early Spring : cette composition décrit un joli paysage hivernal rempli de flocons de neige qui tombent doucement au début du printemps.

- Autumn Moon Over the Still Lake : cette pièce reproduit l’ambiance mélancolique d’une paisible nuit d’automne.

Ces morceaux célèbres sont appréciés pour leur profondeur émotionnelle et leur expressivité.

Dans la musique contemporaine

De nos jours, de nombreux musiciens à travers le monde utilisent cet instrument chinois emblématique dans leurs compositions et leurs performances. Ils le mélangent librement à une multitude de genres musicaux comme la pop, le rock ou encore le jazz.

Dans le monde du cinéma

Le zheng est fréquemment utilisé dans les productions cinématographiques, notamment dans les films qui ont un rapport avec la culture asiatique. Voici quelques exemples qui lui ont permis d’apparaître à l’écran.

- The Enchanting Shadow, réalisé en 1960 par Li Han-hsiang, décrit l’histoire d’un jeune écrivain tombé amoureux d’une mystérieuse femme.

- Red Cliff, film épique réalisé par John Woo en 2008, a notamment pour trame l’avènement de troubles politiques en Chine pendant la période des Trois Royaumes (208-209 apr. J.-C.).

- Love in Disguise, comédie romantique réalisée par Huo Jianqi, et sortie en 2010 raconte l’histoire d’un musicien populaire. Ce dernier décide de retourner incognito dans une école de musique pour échapper à sa célébrité. Il se lie d’amitié avec une talentueuse violoniste, dont il tombe peu à peu amoureux.

Ces productions cinématographiques ne sont toutefois que quelques exemples où le zheng peut être aperçu et utilisé. Les films d’action l’utilisent également pour illustrer la chorégraphie des combats, et pour renforcer l’ambiance sonore. Cet instrument a ajouté notamment une dimension culturelle aux longs-métrages tels que : Evil cult, de Wong Jing en 1993, Hero, de Zhang Yimou en 2002 et Kung Fu Hustle, de Stephen Chow en 2004.

Fonctionnement du zheng

Le zheng est fabriqué de manière traditionnelle, et son élaboration requiert une certaine expertise artisanale.

Comment c’est fait ?

La fabrication d’un tel instrument nécessite un savoir-faire spécialisé, et implique le respect de plusieurs étapes fondamentales.

La sélection des matériaux

Le processus commence par le choix des matériaux à utiliser. Le corps est généralement fait de paulownia, mais certaines essences peuvent également être utilisées pour sa fabrication : catalpa, bois de santal ou cèdre. Quant aux cordes, elles sont traditionnellement en soie ou faites de matériaux modernes tels que le nylon ou le métal.

La fabrication du corps

La confection de cette partie du zheng nécessite une compétence particulière et une grande précision afin de garantir une résonance optimale. D’une manière générale, le processus consiste à sculpter et à coller plusieurs pièces en bois pour donner la forme trapézoïdale caractéristique de l’instrument.

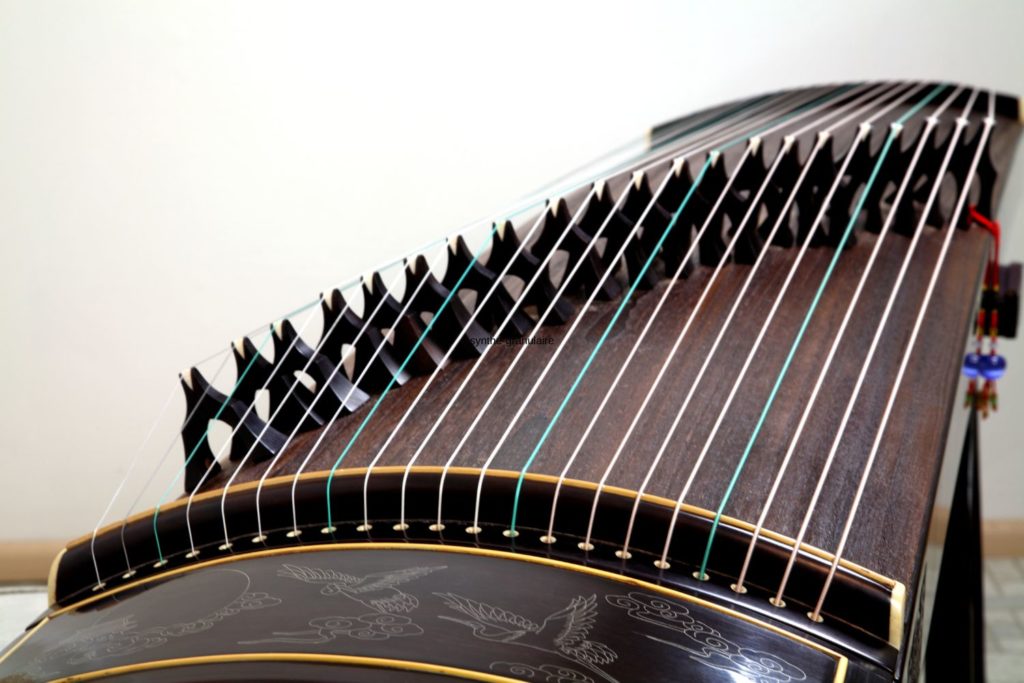

L’installation des cordes et des ponts

Une fois que le corps est prêt, l’étape suivante consiste à installer les cordes. Fixées à une extrémité par des chevilles, elles sont tendues par-dessus la caisse de résonance, sur toute sa longueur, tout en passant sur les ponts. Il est à noter que ces derniers doivent être placés de manière précise au-dessus de la table d’harmonie.

La finition

Elle consiste à poncer, à polir et à vernir le zheng pour obtenir une finition à la fois lisse et soignée. Certains fabricants y ajoutent des décorations artistiques telles que des peintures ou des incrustations.

Le réglage final

Cette étape consiste à ajuster les cordes et les ponts à l’aide des chevilles de manière à ce que l’instrument puisse produire une sonorité optimale.

La fabrication peut cependant varier selon les techniques de chaque luthier et les besoins spécifiques du musicien. Son élaboration prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en fonction des personnalisations requises.

Comment en jouer ?

Autrefois, le zheng était composé de cinq cordes qui reproduisaient la gamme traditionnelle chinoise : gong, shang, jiao, zhi, yu. Ces notes correspondent respectivement à do, ré, mi, sol et la.

Cet instrument est quelque peu similaire au piano par la manière d’en jouer : une main exécutant la mélodie principale, et l’autre jouant les accords. Précisément, la droite s’occupe du pincement des cordes à l’aide de plectres spéciaux (médiators généralement fabriqués en plastique ou en bambou). La gauche, quant à elle, appuie sur les cordes pour moduler la hauteur et les timbres, et sert à produire des arpèges, des ornements ou des effets comme des glissandos ou des vibratos.

Le musicien doit en outre adopter une posture parfaitement réglée pour en jouer. Il ne faut pas qu’il soit assis trop bas ni trop haut. Positionné face à la tête de l’instrument, il garde chaque bras parallèle au corps, son poignet est aligné à la main, au bras et au coude.

Par ailleurs, le pratiquant doit veiller à ce que ses épaules soient relaxées, et que son dos soit bien droit. Maîtriser la position des mains, des doigts et des poignets constitue la principale difficulté de l’apprentissage de cette cithare sur table.

Comment la musique est-elle conservée ?

La notation musicale du zheng repose sur un système de tablature qui lui est propre. Il s’agit de la notation jianpu, se distinguant principalement par l’utilisation de chiffres pour représenter les notes de musique.

- Les chiffres : chacun d’entre eux correspond à une position définie sur les cordes de l’instrument et indique les notes à jouer. Le 1 représente la tonique, le 2 la seconde, le 3 la tierce, et ainsi de suite.

- La durée des notes : elle est indiquée par des symboles spécifiques ou par la répétition des chiffres. Par exemple, un point placé après une note prolonge la durée de celle-ci de moitié, des lignes courbes (ou ligatures) reliant plusieurs notes indiquent celles à jouer sans interruption.

- Les lignes horizontales : chacune d’entre elles représente une corde de l’instrument, dont la plus grave en haut et la plus aiguë en bas. Les chiffres sont positionnés sur ces lignes pour indiquer quand chaque note est jouée.

Il est à noter que la lecture de cette notation numérique spécifique se fait de haut en bas.

Réglage et entretien

Pour garantir la longévité et la qualité sonore du zheng, certains réglages et entretiens doivent être réalisés. D’une part, l’instrument doit être régulièrement accordé pour maintenir la justesse des notes. Il s’agit généralement d’un accordage pentatonique basé sur la gamme de do majeur. D’autre part, il nécessite un nettoyage fréquent avec un chiffon doux et sec en vue d’éliminer les éventuels résidus et les poussières qui peuvent s’y accumuler.

Il est à noter que cet instrument est sensible à l’humidité, facteur qui affecte directement sa sonorité et sa stabilité. Par ailleurs, il est nécessaire de remplacer périodiquement ses cordes, même si elles sont juste endommagées. Idéalement, il est rangé dans un étui approprié pour le protéger de possibles dommages lorsqu’il n’est pas utilisé.