Festival

Le sitar s’est également fait connaître à travers de nombreux événements publics. Cela a, d’ailleurs, contribué à augmenter sa renommée partout dans le monde.

L’instrument est ainsi mis en lumière dans les mains de Ravi Shankar lors des festivals de rock comme « The Concert for Bangladesh ». Il s’agit d’un événement de charité ayant eu lieu à New York, au Madison Square Garden, le 1er août 1971. Organisé par George Harrison, ce concert a pour but de récolter des fonds afin de soutenir les sinistrés au Bangladesh. Le nombre de ces derniers a, en effet, augmenté suite au passage du cyclone Bhola en 1970 et à l’opération Searchlight de 1971.

Les autres festivals où cet instrument est mis à l’honneur sont le « Festival International du Sitar » et le « Sitar à Saint-Pétersbourg ».

Film

Les œuvres cinématographiques qui affichent cet instrument sont nombreuses. L’une d’elles est le documentaire « Ravi Shankar : entre deux mondes ». Sorti en 2001, il relate la carrière du célèbre instrumentiste, du début jusqu’à la fin, en passant par son émergence en Occident.

Une autre est le film intitulé « Moulin rouge ». Il est réalisé par Baz Luhrmann pour le studio 20th Century Fox, et est sorti en 2001.

Le film « Sun » a aussi mis le sitar en avant. Il s’agit d’une comédie réalisée par Jonathan Desoindre et Ella Kowalska. Elle est sortie en France en 2019.

La dernière œuvre est « The Party », dont la bande originale contient des morceaux joués avec cet instrument indien. À noter que ces titres ont tous été travaillés par Henry Mancini, chef d’orchestre, compositeur et arrangeur de nationalité américaine.

Dessin animé

Le dessin animé « Mira, détective royale » est une série diffusée sur la chaîne Disney Junior. À chaque épisode, la jeune fille est chargée de résoudre différents mystères et énigmes. Dans le numéro cinq de la première saison, elle a pour mission de retrouver l’instrument de musique disparu, appartenant au prince Neel. Le titre de cet épisode est « L’Affaire du récital gâché ». Il dure 24 min environ.

Fonctionnement du sitar

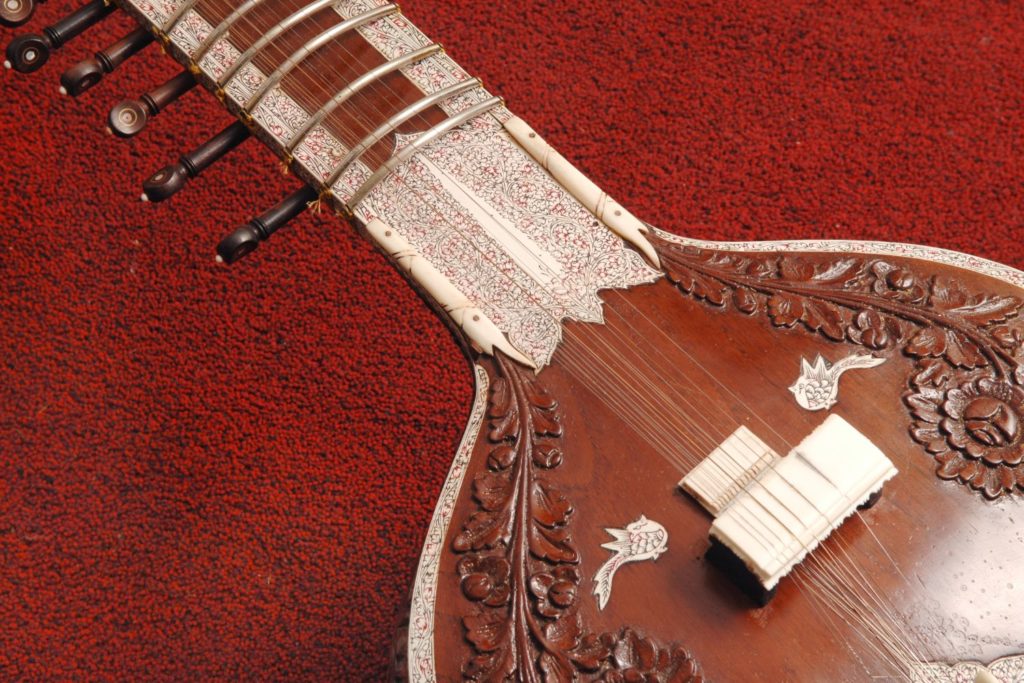

Le sitar appartient à la famille des cordophones. De ce fait, pour le faire fonctionner, l’instrumentiste exerce un pincement sur les cordes, les faisant ainsi vibrer. Les chevalets disposés sur la table d’harmonie transforment ensuite ces vibrations en un grésillement harmonique, donnant lieu à un son caractéristique.

Comment est-il fabriqué ?

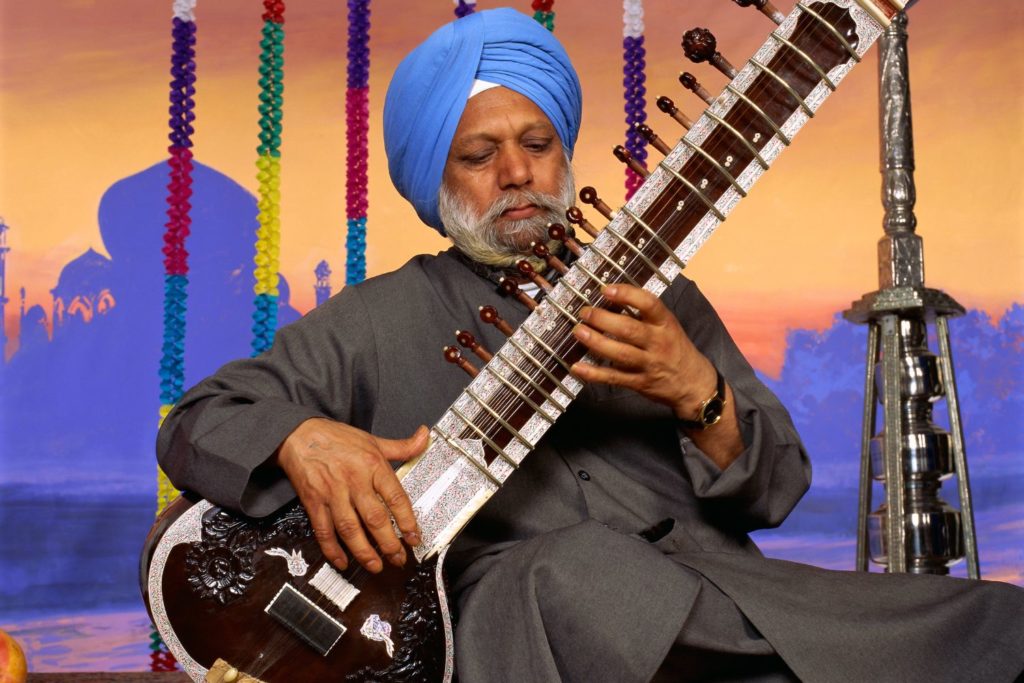

Cet instrument de musique se décline en deux styles. Le premier est le modèle instrumental, aussi nommé style Ravi Shankar. Le second est le style gayaki ou Vilayat Khan.

Le Ravi Shankar est le plus répandu sur le marché. Il est facilement reconnaissable grâce à ses ornements graphiques et colorés.

Essence des bois

Les pièces en bois sont souvent réalisées à partir des troncs de Toona. Il s’agit d’un genre désignant des arbres de la famille des Meliaceae, et dont l’espèce la plus commune est le cèdre rouge d’Australie. Certains fabricants utilisent également du teck de Birmanie pour ces composants.

Les caisses de résonance sont conçues à partir des fruits de la calebasse, ou Lagenaria siceraria en latin.

Il est bon de préciser que toutes les pièces en bois doivent être totalement sèches avant l’assemblage de l’instrument.

Cordes

Le nombre de cordes varie en fonction du style de sitar. Le Ravi Shankar en possède 17 à 21 qui se répartissent comme suit :

- 13 cordes sympathiques, aussi nommées tarafdaar, taarif ou tarb, et dont l’accordage dépend des notes du raga ;

- 4 cordes de jeu, dont 3 (MA SA PA) accordées de manière à faciliter le jeu sur quatre octaves ;

- 2 ou 3 cordes de bourdon rythmique qui sont également appelées cikârî.

À noter que ces deux derniers types de fils sont aussi connus sous l’appellation de « cordes non-sympathiques ».

Le Vilayat Khan comporte 11 à 12 tarafdaar, 2 cordes de jeu (MA SA) et 4 cikârî.

Chevalets

Les chevalets, de couleur ivoire ou noire, sont fabriqués à partir d’ébène, de corne de cerf ou d’os de chameau.

Célébrez le printemps avec France Minéraux !

Célébrez le printemps avec France Minéraux !  Offrez-vous un renouveau éclatant !

Offrez-vous un renouveau éclatant !  -25% sur TOUT le site* pour accueillir la belle saison !

-25% sur TOUT le site* pour accueillir la belle saison !

Découvrez une sélection

Découvrez une sélection

Pleine Lune en Balance – Dimanche 13 Avril 2025

Pleine Lune en Balance – Dimanche 13 Avril 2025

, une pierre à l’énergie puissante et harmonisante.

, une pierre à l’énergie puissante et harmonisante.

La Pierre de Lune : douceur et intuition réunies

La Pierre de Lune : douceur et intuition réunies  Pourquoi choisir la

Pourquoi choisir la

Découvrez nos articles bien-être et lithothérapie : https://www.france-mineraux.fr/boutique-lithotherapie/

Découvrez nos articles bien-être et lithothérapie : https://www.france-mineraux.fr/boutique-lithotherapie/

Le Quartz Tourmaline – L’équilibre parfait entre protection et clarté

Le Quartz Tourmaline – L’équilibre parfait entre protection et clarté