Fabrication d’un harmonica diatonique

Auparavant, les pièces d’un harmonica diatonique étaient fixées par plusieurs clous. En revanche, les nouveaux modèles sont facilement démontables à l’aide d’un tournevis. Il devient ainsi aisé d’ajuster les anches en cas de besoin.

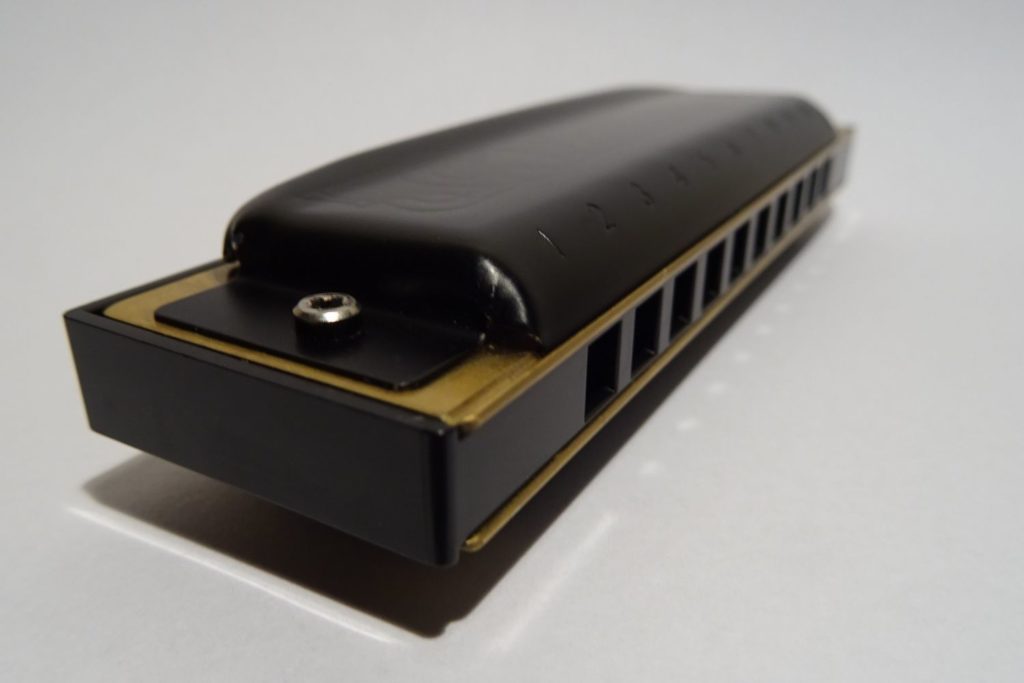

Cet instrument à vent est constitué d’un sommier en plastique ou en bois sur lequel sont fixées deux plaques métalliques. Chacune est dotée de dix perforations pour recevoir les lamelles.

Les anches sont généralement maintenues par des rivets, mais peuvent également être soudées sur les bords de l’harmonica diatonique. Le fabricant veille à ce que chaque extrémité de l’instrument vibre au passage de l’air.

La plaque située sur la face supérieure du sommier en métal est équipée de lamelles graves réagissant au souffle. Inversement, celle placée sur la partie inférieure comporte des anches aiguës et plus courtes, qui vibrent à l’aspiration. Le tout est assemblé en « sandwich » à l’aide de vis traversantes.

Deux capots sont vissés au bout du sommet et servent de caisse de résonance légère. Ils guident également les sons émis par les anches vers l’auditoire.

Le numéro des trous est marqué sur la partie supérieure de chaque capot. De cette manière, les débutants sont en mesure de les repérer aisément lorsqu’ils utilisent les tablatures, sans avoir à recourir au solfège.

Conseils pour jouer de l’harmonica diatonique

Jouer de l’harmonica diatonique est relativement facile, puisqu’il est déjà accordé pour produire des notes d’une tonalité bien précise. Toutefois, l’apprentissage de cet instrument à vent requiert certaines considérations :

Les bases préliminaires à ne jamais négliger

Pour une progression rapide en apprentissage, il est conseillé aux novices de prendre en compte la posture du corps ainsi que la manière de tenir l’harmonica diatonique. La technique de respiration profonde est particulière, car elle est ventrale, et l’apprenant doit la maîtriser.

La technique de respiration

À la différence des autres instruments à vent, l’harmonica émet un son en soufflant et en inspirant. Il est essentiel de savoir aspirer les notes, plus particulièrement lorsqu’elles sont enchaînées. En effet, selon les morceaux joués, il arrive qu’aucune note intermédiaire n’existe pour permettre au musicien d’expirer.

La technique consiste à respirer avec le diaphragme en commençant par inspirer normalement de façon à pousser l’abdomen vers l’extérieur. Ensuite, le musicien doit étirer ses épaules, son dos et ses côtes pour gonfler la partie supérieure de ses poumons.

L’étape suivante consiste à raffermir ces parties du corps tout en gonflant le ventre. Enfin, il ne lui reste plus qu’à relâcher, à expirer et à respirer normalement. Faire cet exercice deux ou trois fois par jour permet de s’entraîner à pratiquer la respiration profonde. Elle est essentielle pour contrôler le débit de l’air soufflé.

Jouer de l’harmonica diatonique ne nécessite que très peu d’air pour déclencher les notes. L’idéal est ainsi d’apprendre à moduler son débit de manière à ne pas le gaspiller tout en s’efforçant de respirer naturellement.

La posture du corps

Se tenir bien droit facilite l’inspiration et l’expiration au moment de jouer, ce qui évite l’accumulation de salive. Il est crucial de ne pas se pencher excessivement en avant afin d’assurer un bon positionnement de l’harmonica et la projection du son vers le public.

L’embouchure et le maintien de l’instrument à vent

Une embouchure correcte est essentielle pour produire une sonorité de qualité. Ce terme désigne la façon dont le musicien place l’instrument à vent dans sa bouche. Il est tenu horizontalement, le trou 1 à gauche, par l’index et le pouce de la main gauche pour un droitier, et inversement pour un gaucher. Le reste des doigts forme une « coupe » avec l’autre main, faisant ainsi office de sourdine ou de caisse de résonance.

Les musiciens expérimentés conseillent généralement aux débutants d’ouvrir largement leur mâchoire inférieure et de couvrir le capot supérieur avec leur lèvre supérieure. L’objectif est de bien plaquer les lèvres et leurs commissures, préalablement humidifiées, sur les capots. Toutefois, comme pour les joues, elles ne doivent pas être crispées, mais bien relaxées pour ne pas fausser la note émise. Cette position de « ventouse » permet d’assurer une meilleure étanchéité, évitant ainsi des fuites d’air, surtout lorsque le registre des tons monte dans l’aigu.